建设具有自然积存、自然渗透、自然净化功能的海绵城市是生态文明建设的重要内容,是实现城镇化和环境资源协调发展的重要体现,也是今后我国城市建设的重大任务。

一、海绵城市的定义

海绵城市是指城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。海绵城市建设应遵循生态优先等原则,将自然途径与人工措施相结合,在确保城市排水防涝安全的前提下,最大限度地实现雨水在城市区域的积存、渗透和净化,促进雨水资源的利用和生态环境保护。在海绵城市建设过程中,应统筹自然降水、地表水和地下水的系统性,协调给水、排水等水循环利用各环节,并考虑其复杂性和长期性。

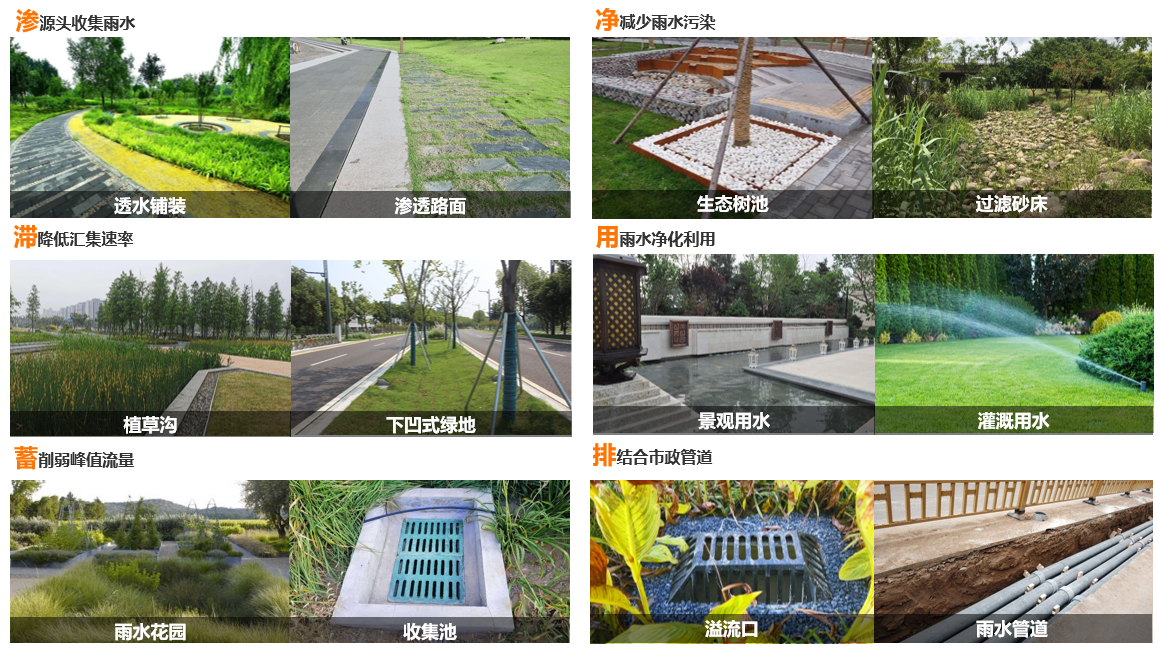

二、海绵城市设施类型

遵循生态优先原则,通过“渗、滞、蓄、净、用、排”等方式,将雨水的渗透、滞留、集蓄、净化、循环使用和排水密切结合,统筹考虑内涝防治、径流污染控制、雨水资源化利用和水生态修复等多个目标,进而实现城市更宜居、更安全、更节能、更生态。

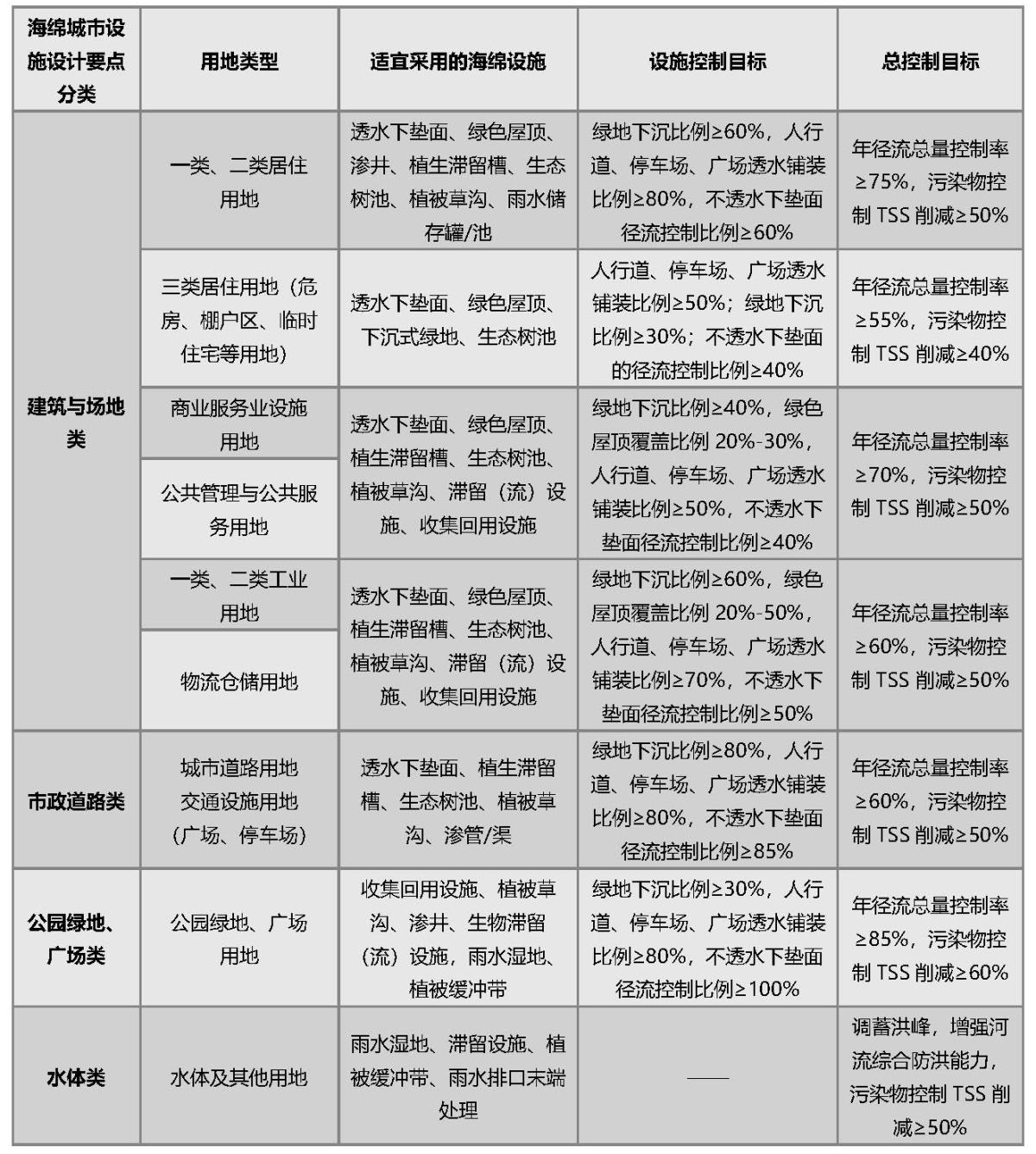

三、海绵城市分类目标指引

四、预期效益

海绵城市建设的效益主要包括环境效益、经济效益、社会效益和生态效益四个方面。环境效益体现在缓解城市内涝,增强雨水渗透和调蓄能力;改善城市水环境,提高水体质量;补充城市地下水,缓解因过度开采地下水导致的地面沉降问题;调节城市微气候,改善空气质量。经济效益体现在降低洪涝灾害损失,减少内涝对交通、建筑、基础设施的破坏;节约水资源,减少对传统水源的依赖,降低用水成本;促进绿色产业发展,推动环保技术、生态材料、智能监测等新兴产业的研发和应用。社会效益体现在通过增加公园、湿地等公共空间,提供休闲场所,增强市民幸福感;提升城市应对气候变化(如极端降雨、干旱)的能力,保障居民生命财产安全;推动可持续发展意识,提升公众的环保参与度。生态效益体现在修复自然水文循环,恢复城市与自然的良性互动;保护生物多样性,为动植物提供栖息地,促进生态平衡;减少碳排放,助力“双碳”目标实现。